概要

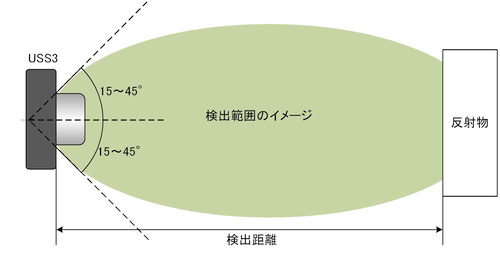

USS3は、対象物の有無や距離を超音波の反射を使用して計測するセンサです。

センサ自身が音波の反射時間を使って距離を計測しますので、マイコン等にアナログ入力端子があれば、検出距離に比例した電圧として取り込む事が可能です。また、任意に設定した距離でON/OFFするインタラプトモードも装備しています。

更に、複数台のセンサを同時に使用する際に互いのセンサが干渉しにくくなる同期モードを装備します(計測周期は台数に比例して遅くなります)。設定は全て専用のコンフィギュレータにてPCからシリアルポートを使用して行い、このシリアルI/Fを経由して外部よりセンサのコントロールおよび計測データ取得が可能です。

基本仕様

| 商品番号 | BTE069 |

| 電気的仕様 | 電源電圧範囲:DC6.5V~DC36V 最大消費電力:400mW アナログ端子出力能力:25mA 超音波送受信素子:日本セラミック社製 T/R4016A1 超音波発振周波数:40kHz固定 最大検出距離:10m (内部カウントリミッタ及び検出対象に依存・検出保証値では無い) |

| 通信仕様 | 方式:半二重RS485 UART 8N1非同期 最大接続数:最大253台(1ネットワークのID数に依存) プロトコル:ID及びコマンド・チェックサムを含むパケット通信 内部アイテム:ID・ボーレート・動作モード・計測周期・無感時間・デジタル出力時判定距離・D/A出力レベル等 |

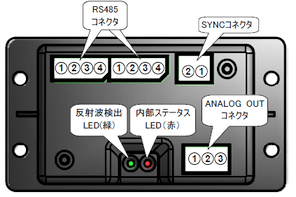

| I/F等 | モニタLED ×2 電源兼RS485用端子 (MOLEX 22-03-5045) ×2 アナログ出力端子 (JST B3B-XH-A) ×1 同期信号端子 (JST B2B-XH-A) ×1 |

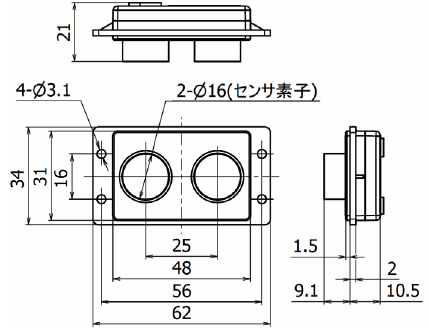

| 機械的仕様 | サイズ:W62×D34×H21mm (突起物含む) 固定用穴:φ3.1mm×4 ケース材質:ABS (黒) 重量:約19g (本体のみ) |

| 温湿度条件 | -10~+50℃ 20~80% (ただし結露し無い事) |

| 環境対応 | RoHS・Pb Free対応 |

| 付属品 | ハウジング ・JST XHP-2 ×1 ・JST XHP-3 ×1 ・MOLEX 50-37-5043 ×2 コンタクト ・JST SXH-001t-P0.6 ×5 ・MOLEX 08-70-1040 ×8 |

RS485コネクタ

・MOLEX 22-03-5045

RS485 I/F及び電源を兼ね備えたコネクタです。スマートアクチュエータDX/RXシリーズと形状・ピンアサイン共に共通です。コネクタは同じ物が2個装備されますが、内部で並列接続されていますのでどちらのコネクタを使用しても違いはありません。

| 端子番号 | 信号名 |

| 1 | D-/DM (RS485) |

| 2 | D+/DP (RS485) |

| 3 | VDD (DC6.5~36V) |

| 4 | GND/SIGNAL GND |

SYNCコネクタ

・JST B2B-XH-A

複数のUSS3を使用する環境では、お互いの超音波が干渉する事による誤動作を招く場合があります。本コネクタを使用することで時分割処理を自動的に行い、干渉抑制が行えます。

| 端子番号 | 信号名 |

| 1 | SYNC B (OUT) |

| 2 | SYNC A (IN) |

内部ステータス(STATUS)LED(赤色)

電源投入時に数回ブリンクした後、単体動作(SYNCコネクタを使用し無い)時は消灯、同期動作(SYNCコネクタで複数のUSS3が接続された)時は常点します。なお、内部のメモリマップ上に割り当てられているLEDに、1ないし0を書き込むことで任意に明滅させる事ができます。

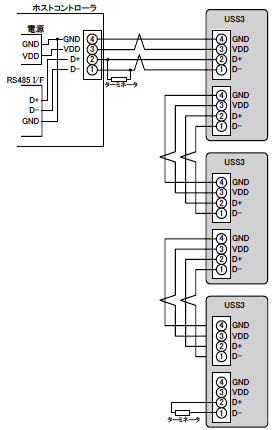

RS485コネクタの接続

RS485 I/Fと電源を含むRS485コネクタは下の図の様に配線が行われることを推奨します。

VDDとGND、D+とD-はツイストペアケーブルにすると、耐ノイズ性が向上します。

また、経路上終端に位置する部分には終端抵抗を装備する事でノイズに対する感度を減らせます。抵抗値はケーブルのインピーダンスに依存しますが、一般に120Ωが使用されます。

更に、コネクタ及びワイヤの電流容量から、RS485コネクタを経由してマルチドロップ接続する場合は最大32台までとし、それ以上接続する場合は、ハブ等を使用しスター接続を行う以外に方法はありません。マルチドロップ接続する事が通信を安定させるために最も望ましいのですが、スター接続を行う場合は実機にて支障なく通信できるかを入念に確認した上で適用して下さい。

図は既に異なるIDを持つ複数のUSS3を接続する事を想定していますが、1台のみを接続する場合は空いたコネクタにターミネータを装着します。

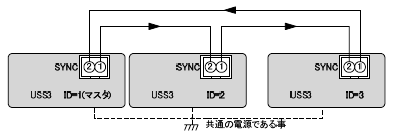

SYNCコネクタの接続

複数のUSS3を使用する環境では、他のUSS3が発した音波を別のUSS3が受信する可能性が高くなります。回避する方法としてはそれぞれのUSS3を排他的に制御し、1つのUSS3が計測処理を終えるまで他のUSS3は待機させる方法があります。本コネクタにより使用するUSS3全てを接続することで、バケツリレーの様に時分割で計測処理を行わせる事でお互いの干渉を少なくする事ができます。ここではSYNCモードと呼びます。 なお、使用するに当たり以下の点を留意して下さい。

1.システム全体の計測が完了する時間は、最短でも使用するUSS3の計測サイクルの総和である。

2.電源投入時に最初に計測を促すマスタを用意(ID=0)し、その他はそれ以外のIDとする。

3.全てのUSS3の電源は同時に投入されるものとし、少なくとも起動の遅延時間は0.5秒 (SYNCコネクタの接続確認時間) 以下とする。

4.全てのUSS3の電源は同じ物が供給され、GNDの電位差が最大でも0.2V以下とする。

5.SYNCモードへの遷移は電源投入時のみのため、内部パラメータの変更を行った後は必ず電源を入れなおす必要がある。

配線はリレーしたい順に(IDとの相関は無い)、上の図ではID=1のSYNC B(1pin)からID=2のSYNC A(2pin)、ID=2のSYNC B(1pin)からID=3のSYNC A(2pin)、ID=3のSYNC B(1pin)からID=1のSYNC A(2pin)という具合に全てのSYNCコネクタをループ接続します。経路中1ヶ所でも断線するとSYNCモードは破綻しますので注意して下さい。

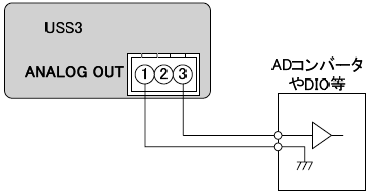

ANALOG OUTコネクタの接続

USS3単体での出力機能としてANALOG OUTを装備しています。内部パラメータに従って計測された結果を電圧として出力しますので、電圧計やA/Dコンバータ、デジタルI/O等を使用して結果を得る事ができます。

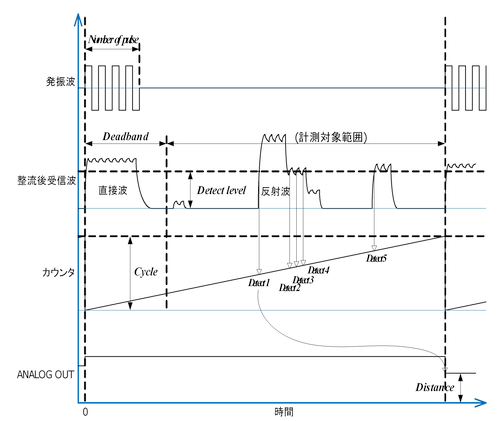

内部計測ロジックとアイテムの相関

距離計測までの概略タイムチャートは以下の通りです。全てのアイテムが計測結果に影響を及ぼす事が分かるかと思います。

上から発振波、受信波の内部処理後の波形、内部カウンタ値、アナログ出力の順に時間軸を一致させて記載してあります。

受信波形は実際に見ることはできませんが、大体のイメージとして捕らえておくと、実際の計測値との相関が取りやすくなります。特に超音波が送信されたのと同時に直接波による受信が発生する事を理解しておけば、Deadbandが計測をキャンセルさせる目的で働いている事が理解できます。また、送信パルス数が少なければDeadbandも小さくでき、近距離の距離計測が行いやすくなります。

次に重要なのがDetect levelで、この値のみで反射波としての可否が判定されます。値を小さくするとDeadbandや本来の反射で無いノイズも拾って誤検出が増え、値を大きくすると強力な反射波が得られ無い限り検出ができなくなります。基本的にUSS3のDetection LED(緑色)の状態と対象物との位置関係を見ながら、Detect levelを微調整することになります。

DistanceならびにANALOG OUTは計測周期が終了するのと同時に行われ、次のサイクルの間まで維持されます。

なお、Deadbandを大きくすると、それよりも近傍に存在する反射物の検出はできないまでか、計測値が不定になりやすくなります。これは、Deadbandで除去する直接波と反射波が競合してしまい、Deadbandを経過した時は既に反射波が得られない範囲となるためです。この事により、遠方の反射物に対して調整を行った後は、必ず近傍の反射物に対しても所望の計測が行われるか確認する必要があります。また、遠距離・近距離を同じディメンジョンで計測することは実質難しいと思われます。

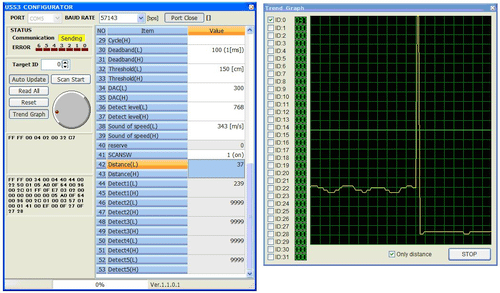

USS3コンフィギュレータ

パラメータの調整や計測値のモニタをPCにて行うためには、PC用の専用I/FであるDXHUBとWindows用のソフトウェアDXCONFが必要です。

(以下は旧情報です)

どのような環境を用意したとしても、パラメータの微調整は必要になります。簡便にご利用いただくためのハードウェア(マルチI/F HUB+電源+ケーブル類)及びソフトウェア(Windows専用)のキットとしてUSS3コンフィギュレータを別途用意しています。

パラメータの調整や計測値の逐次モニタが全てPC上で行う事ができます。

コントロールテーブル

USS3の内部機能及び設定はメモリマップとして提供されます。USS3はコントロールテーブルに値を書くことで操作され、状態はコントロールテーブルから値を読むことで確認します。

USS3コンフィギュレータを使用することで通信プロトコルは特に意識せずにパラメータの調整が行えます。

詳細はUSS3コントロールテーブルページをご覧下さい。

通信プロトコル

Dynamixelシリーズ共通の通信プロトコルを備えています。

詳細はこちら。

添付ファイル: